Los días grises *

_____________________

Adrián Néstor Escudero

Uno

La escuela estaba llena de ruidos.

Los niños habían comenzado a jugar. Y corrían. Torpe, rígidamente, pero corrían. Y gritaban. Y reían, o, al menos, parecían hacerlo.

Había un montón de niños jugando por allá, en el fondo del patio cubierto de la escuela.

Una especie de tinglado gigantesco y gris cortaba el paso de la nieve y el viento. Pero éste, ululando sin desmayo, se filtraba por entre el tosco armazón de metal y agitaba el polvo acumulado de las piedras grises y llanas que arrugaban el piso del patio.

El día era gris. Muy gris.

Además, ¿qué niño hubiera imaginado a los días no grises? Ninguno.

Por lo tanto, todo estaba bien. Los días eran grises.

Los niños eran amigos también de aquel extraño viento cargado de partículas brillantes. Y el viento no los había abandonado nunca. Como la nieve. Tampoco ella los había abandonado nunca.

Estaban felices. Los días eran grises y el viento y la nieve estaban con ellos.

La escuela era un edificio enorme. Estaba muy deteriorado. Algunas paredes parecían querer desmoronarse y reventar contra el colchón blanco. Morir en la nieve.

Sin embargo, era sólo un pensamiento. Allí seguirían, estoicas, firmes, como en los mejores tiempos: los de la pintura, el rasqueteo y la modelación...

Mas, ¡cuidado!: los niños no deben escuchar. Los días siempre habían sido grises, y las paredes de la escuela, de las casas, de los museos, de los teatros, de los cines y de los juegos atléticos, siempre habían sido así: viejos, herrumbrados, tristes y mohosos. Sin colores ni estilos. Rústicos, cuadrados, pedrosos y ruinosos.

Por lo tanto, todo estaba bien. Los días eran grises.

Dos

Un día, en el patio de la escuela, una de las tantas de aquella desolada ciudad, ocurrió algo.

Algo común.

Algo a que los mayores ya estaban acostumbrados. Los niños, en cambio, estaban conociendo el mundo, y, por ende, debían superar día a día nuevas sorpresas.

Pero aquel hecho en la vida de Fermín era, como todos los grandes sabían: El Hecho. Y había sucedido de pronto. En realidad, como siempre parecía ocurrir.

Los viejos y los jóvenes recordaban bien sus casos particulares. En todos ellos había acontecido súbitamente, y seguiría sucediendo así.

Fermín se había apartado, junto a sus tres amigos predilectos, del grupo que ensayaba rondas en el centro del patio de juegos. Estaba enfrascado —con la atención propia de un niño— en la admiración y entendimiento de un extraño elemento que su padre fabricara con hilo y trozos de cuero. Éste le había asegurado que el tal objeto era un simple balón, y que no podría agregar nada más. Sólo les había mostrado su ritmo de rebotes al estrellar aquel rostro recortado contra la superficie despejada del salón de la casa.

El balón estaba allí. Ahora ellos debían inventar con él un juego.

Parecía fácil y divertido.

Desinflado y oculto entre los útiles, Fermín lo había traído a la escuela.

Y el momento del recreo llegó. Los preceptores se alejaron.

Podrían, pues, jugar con el extraño invento.

Fermín dio una idea a sus amigos. Los cuatro se colocarían separados a distancia prudencial y empujarían el objeto con el pie, el uno al otro, el otro al uno, y así sucesivamente... Hernán, en cambio, habría preferido arrojarlo con los brazos. Aquello de hacerlo con los pies no era cosa fácil, pero —por eso mismo— Fermín había insistido en hacerlo con ellos porque el riesgo de una caída aumentaba, a su entender, el interés del juego.

Aceptadas las reglas, comenzaron.

Transcurridos los primeros minutos, y formando un cuadrado imperfecto, el balón recorrió con mal trato las extremidades de unos y otros.

Pero los niños reían. Aquello era sumamente divertido. El resto no entendía aquella jarana especial, por lo que cada grupo continuó en lo suyo.

Todo era perfecto. El viento, la nieve y ahora aquel fascinante globo marrón.

Todo estaba bien. Sólo los

adultos estaban tristes. Y sollozaban. Siempre en secreto. Nunca delante

de los niños...

Faltaban algunos segundos aún para concluir el recreo. Los niños seguían jugando. Hacían rondas y parecían cantar con esos sonidos uniformes y acompasados que brotaban de sus boquitas toscas, duras y torpes.

En aquella esquina del patio, cuatro inventores se deleitaban golpeando cada vez al indefenso objeto.

De súbito, un niño quedó inmóvil. Demasiado inmóvil para ser una broma.

Era Fermín.

Los compañeros se acercaron a verle. Lo tocaron. Estaba rígido. Entonces, los tres corrieron asustados. Los demás niños seguían con sus rondas y cantando.

Luego, todos se volvieron. Pusieron sus ojos luminosos y eléctricos en aquella humanidad inmóvil.

Los preceptores se acercaron a Fermín. También los niños.

Los preceptores ordenaron a los niños volver a las aulas. Después, uno de ellos regresó a Preceptoría. Descolgó un misterioso tubo y efectuó un llamado a unos seres invisibles. Les dijo que vinieran rápido, que era una emergencia. Que en un niño había sucedido lo común...

Luego de colgar el tubo en una saliente del aparato parlante, pensó en volver al patio de la escuela, pero no lo hizo. Volvió a levantarlo y discó unos números. Le dijo a otro ser invisible que su hijo estaba enfermo, que no era nada malo, pero que sería llevado al Centro Médico más próximo. Le rogó se llegara hasta la escuela. El ser invisible contestó con un sí grave y el preceptor regresó.

Allí estaba Fermín.

Quieto.

Con los ojos apagados...

Tres

El vehículo rugió velozmente. Unas manos toscas, duras y torpes como todas, lo conducían.

La ciudad estaba muy sola. De vez en cuando algún ser tosco, duro y torpe deambulaba por el viento y la nieve en los eternos días grises de las calles y caminos de la Tierra.

El vehículo eligió la recta despejada. Lo hizo, no por necesitarlo demasiado sino como precaución. El colchón silencioso de aire asentaba suavemente su pesada carrocería. Pero podría descomponerse. Entonces, las ruedas andarían mejor por el rumbo desierto de nieve. Además, de ese modo podían recordar los días verdes y azules. Los jóvenes y viejos sabían muy bien de ellos. Los niños no. Y Fermín pronto se daría cuenta que, los días, podían ser distintos.

El coche se detuvo. Algunos hombres toscos, duros y torpes llevaron a Fermín dentro del edificio. Los padres de Fermín estaban a su lado cuando penetraron en el ruinoso local. Afuera, en horrible diseño, se leía: «CENTRO MÉDICO NORTE».

Unas extrañas máquinas se movían matemáticamente en todos sus complejos circuitos. Algunas producían pequeños elementos: roscas, bulones, listones de acero, etc. Otras tomaban algunos aparatos ya armados y los ensamblaban rítmicamente para producir aparatos más complejos. Era un gigantesco taller aquello.

Algunos hombres manipulaban con ademanes de marionetas un sinnúmero de controles y las máquinas continuaban su marcha. Un día se detendrían. En poco tiempo, tal vez. Después quedarían sin aceite y sin vida, herrumbrándose con el silencio de los siglos. Pero mientras ese día no llegare, los hombres toscos, duros y torpes tratarían de hacerlas funcionar alegremente, cuidándolas como nunca habían sabido cuidar de ellos mismos.

En otro lado, no tan distinto del anterior, en un sitio bien iluminado y espacioso, estaban las camas. Alrededor de ellas, algunos hombres daban vueltas, hacían gestos, sostenían en sus manos pequeños y grandes artefactos, mientras hablaban un idioma difícil de entender.

En las camas podían verse tanto a jóvenes como a viejos. Mas cuando llegaba un niño, aquello era un silencioso revuelo; y, a pesar de que muchos hombres y mujeres toscos, duros y torpes rodeaban su lecho, todo se hacía sin ruidos y de modo sincronizado. Los ruidos estaban en el otro lado del edificio.

Cuatro

Cuando Fermín se levantó a otro día, sintió en su alma desconcierto. El espejo de su habitación lo mostraba diferente.

Pero afuera, el viento y la nieve seguían acompañándolo. Por lo tanto, todo parecía estar bien.

No obstante, tenía razón en extrañarse. Él había cambiado. De ello no cabían dudas. Estaba más alto. No sabía por qué, pero estaba más alto. Sentía además que su cerebro funcionaba con mayor libertad. Podía intentar razonar sobre ciertos límites que antes le habían impedido entender muchas cosas.

Había cambiado.

Incluso, sintió mayor flexibilidad en sus movimientos.

Tanteó su cuerpo. Sintió la misma sensación de siempre. Estaba tosco, duro y torpe, aunque no tanto como antes, por lo que sólo debía preguntar lo ocurrido.

Apenas recordaba aquel juego en el patio de la escuela.

Se sentó en la cama e intentó recordar. Sólo vinieron a su memoria aquellas rústicas acciones, aquel empujar de un lado a otro, de un pie a otro, el redondo y cómico regalo a quien su padre llamara balón.

Y Papá Maniel le explicaría. Debía hacerlo. Nadie mejor que los padres para explicar con tacto algunas cosas importantes en la vida de sus hijos…

Fermín salió a caminar aquella mañana por la ciudad. Se dirigió hacia el lugar donde, antiguamente y según sabía ahora, los barcos atracaban para llevar, a otros países, alimentos y artículos que, por sí mismos, no podían producir.

Luego, con la guerra, todo había quedado así: en ruinas. Todo había quedado desmoronado. Las ciudades y los hombres.

Todo.

El viento y la nieve seguían a su lado.

Les sonrió por dentro.

Sus labios no servían para sonreír, pero su cerebro sí.

Entonces, volvió a sonreír.

La ciudad seguía estando sola. Poco a poco iba muriéndose. Como los hombres…

Fermín dejó de sonreír. Había llegado al viejo muelle.

Allí los días eran más grises.

Recordó lo que sus padres dijeran sobre ellos. Pensó que antes los había amado con seguridad. Ahora todo cambiaba. Sabía que los días podían ser verdes y azules…

Creyó temblar. ¿Habría de odiar a sus fieles compañeros de aquí en más?

Los días verdes…

¿Cómo sería aquello?

Los días azules…

¿Y si hubieran mentido?

Una luz de esperanza hizo más luminosos y brillantes los nuevos ojos eléctricos.

Se acomodó como pudo sobre el madero húmedo y marrón del muelle. Las aguas se movían. Las olas grises salpicaban su mirada. Fermín sintió que ellas deseaban juguetear con él.

Volvió a sonreír. Pero sólo un instante.

Se tocó con una mano, la mano. Era tosca, dura y torpe. Y negra. «Qué raro —dijo—, nunca habría reparado en ello de no ser por… Uno debiera preguntarse por qué Dios no…».

Se tocó las dos piernas. También se palpó su tronco. Todo era tosco, duro y torpe. «… ¿el hombre de carne? ¿Y huesos?...». Así le habían dicho. Lo cierto era que él nunca podría dejar de ser feliz. No podía concebir con facilidad algo tan disímil a aquello tosco, duro y torpe que le daba protección.

Ahora era un joven. Algunos

jóvenes estaban tristes. Pero él no entendía aún por qué…

Pasó un largo rato mirando el mar.

Después se levantó y se fue. Retornaba al hogar.

Definitivamente, no entendía a sus semejantes…

Cinco

Habría transcurrido un mes desde que a Fermín lo alcanzara aquel acontecimiento común en la vida de los hombres, cuando esa tarde regresó turbado a su casa.

No saludó a nadie.

Su padre se miró con su segunda esposa sin decir palabra.

Fermín se encerró en el mohoso cuarto, antes hermoso y acogedor; ahora, frío y siniestro.

Y lloró amargamente.

Sin embargo, odió a esas lágrimas. Ni siquiera ellas eran reales. Así le había dicho Lina.

Se golpeó con una mano la otra. También se golpeó el tronco y las piernas. No sintió nada.

Entonces, volvió a llorar amargamente.

Y las volvió a odiar. Odió a ese llanto porque no era más que un ridículo espejo que intentaba venderle una humanidad que ya no existía en él.

Que no existía en ningún hombre…

Sus padres sabían lo de Lina. Fermín se había enamorado. Pero ellos no podrían…

Y todo desaparecería.

Los hombres morirían un día gris, en una ciudad gris, con un viento gris y una nieve gris.

Por eso, Fermín, seguía sollozando…

De pronto, aquella corriente ácida dejó de circular por su joven, tosca, dura y torpe cara. Había agotado sus reservas.

Su cerebro había quedado solo. Solo para comprender que era lo único humano que, desde hacía una década atrás, quedaba en la figura de los despojados hombres. Solo para comprender que todo ese cuerpo, y, con él, sus manos y piernas, eran un complejo sistema eléctrico, renovable de tanto en tanto, para adaptarlo a su desarrollo, activarlo y protegerlo contra la radiación mortal del viento y la nieve de aquellos atómicos días grises… Solo para comprender que, los autómatas, no pueden amar ni tener hijos; y, por ende, comunicar la vida para multiplicar su raza como las estrellas del cielo…

No pueden hacerlo, porque el tiempo se ahogó en la escarcha de esos días grises.

De los últimos días, Fermín…

[*]

Relato incluido en el libro Los Últimos

Días ajustado al

24-06-2004 (seleccionado en diciembre

de 1976 por el Fondo Editorial de la Provincia de Santa Fe

- Subsecretaría

de Cultura), para integrar su primer volumen titulado Cuentistas

santafesinos.

________________________

ADRIÁN NÉSTOR ESCUDERO

nació el 12 de enero de 1951 en Santa Fe (bajo el signo de

H.P.

Lovecraft).

Es Contador Público Nacional (1975) y Magíster en Dirección de Empresas.

Ex Docente y Académico Universitario.

Profesional de la Hacienda Pública de la Provincia de Santa Fe desde 1971, revista actualmente como Funcionario y Contador Fiscal de su H. Tribunal de Cuentas.

Ha publicado los libros de cuentos Doctor de Mundos - Colección de Ficción Conjetural y Metafísica (Ed. Vinciguerra, Buenos Aires-Argentina, enero de 2000); Breve sinfonía y otros cuentos - Colección de Realismo Mágico (Ed. Colmegna, Santa. Fe-Argentina, 1990) y Los últimos días – Colección de Ficción Conjetural y Metafísica (Ed. Colmegna, Santa Fe-Argentina, 1977), libros que fueron distinguidos con varios premios.

Ha publicado en diversas antologías y tiene varios libros inéditos. De su prolífica actividad literaria destacar que ha recibido diversos galardones por sus obras y que colabora en publicaciones y magazines literarios virtuales como: Suplemento La Palabra (Edición on line del Diario La Opinión, de Rafaela (Provincia de Santa Fe, Argentina); Mundo Cultural Hispano (Alicante, España); Amigos de las Artes (Buenos Aires – Argentina); Ñusleter (Buenos Aires - Argentina); Argentina Universal (Magazín on line 2002 - Washington DC, USA); Isla Negra – Casa de Poesía y Literatura (Italia); Revista Almiar / Margen Cero (Madrid - España); Revista Literaria Redes de Papel (Buenos Aires – Argentina); Revista Digital Antorcha Cultural (Mendoza - Argentina) y Magazín Cultural Artecomunicarte (Artecomunicarte A.C. – D.F. México).

![]() adrianesc

[at] hotmail.com

adrianesc

[at] hotmail.com

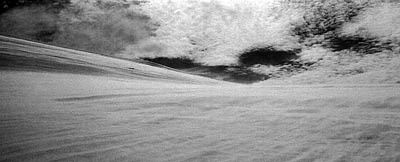

![]() ILUSTRACIÓN RELATO:

Fotografía por

Pedro M. Martínez ©

ILUSTRACIÓN RELATO:

Fotografía por

Pedro M. Martínez ©

💬 Relato publicado en Revista Almiar, n.º 52, mayo-junio de 2010. Página reeditada en abril de 2019.