relato por

Juan Planas

P

eralta, el jefe de seguridad, dio una vuelta por la sala de espera —bastante concurrida, pese a la hora temprana— para ver cómo iban las cosas, y terminó su ronda en el escritorio donde, junto a la entrada, un robusto vigilante montaba guardia.

—Todo tranquilo, ¿verdad, Lucas? —preguntó Peralta.

—Por ahora sí… Pero si no llegan los cilindros de gas en un rato y empezamos, la gente se pondrá nerviosa.

—Tenemos mucho atraso… Al menos podrían servir el desayuno, para mantenerlos sosegados.

—Ahí llegó el chofer del camión.

Un hombre que rondaba los treinta años y vestía una casaca con la inscripción «Ministerio de Bienestar Social», había entrado en la sala y se aproximó al escritorio.

—Buen día. ¿Es verdad que todavía no llegaron los cilindros?

—Así es —contestó Peralta.

—¡Qué barbaridad! Cada vez son más impuntuales… Nos iremos quién sabe a qué hora; justo hoy que juega la selección nacional.

—Tal como anda la selección, creo que será mejor no ver el partido.

—Tan mal no anda, me parece; si en vez de Guglielmi ponen a Salaberry, no digo que ganemos por goleada, pero podemos salir bien parados —respondió el chofer.

Peralta se exaltó un poco para contestar:

—¿Y el arquero? Últimamente no ataja ninguna pelota. El último gol que le hicieron lo hubiera parado un nene de primaria.

—En eso, te doy la razón. En la defensa andamos flojos.

—En cambio, el africano que tiene la selección inglesa…

—Llegó el diputado primo de la directora —interrumpió Lucas.

Peralta se dio vuelta. Acababa de entrar un hombre que andaría por los cuarenta y cinco años, con barba y cabello cuidadosamente cortados, que vestía un abrigo de pelo de camello y llevaba una raqueta de tenis enfundada. Lo acompañaba una jovencita delgada, de unos quince años, que miraba a su alrededor con curiosidad. Peralta se le acercó solícitamente.

—¡Buenos días, doctor!

El recién llegado, afablemente, contestó:

—Buenos días. Quería ver a la licenciada Di Fiore.

—Cómo no, desde luego… Pero tal vez prefiera ir al despacho de la licenciada por la otra entrada, en vez de pasar por la sala de espera.

—No, gracias, así está bien. Mi hija quería conocer el lugar, así que entraremos por la puerta interior. Bueno, hasta luego.

—Muy bien, doctor. Ya mismo aviso que llega —contestó Peralta, tomando el teléfono.

Una vez que el diputado y su hija hubieron desaparecido tras la puerta de la sala de espera, el chofer exclamó:

—¡Y los cilindros siguen sin llegar! Hoy termino mi jornada no sé cuándo. Quería ver el partido desde el comienzo.

—A propósito, ¿me podrías acercar con el camión, cuando hagas el último viaje? No hace falta que te desvíes, basta con que me dejes en el puente de Turdera, que está en tu camino. Yo vivo cerca, y si tengo que tomar el ómnibus hasta la estación y después el tren, no llegaré a tiempo para cuando empiece el partido —dijo Peralta.

—Por mí no hay problema… Eso sí, no tengo idea de cuándo saldré con el último viaje del día. Yo sí que no podré ver el comienzo del partido.

—No seamos pesimistas; a lo mejor, todos podemos irnos a casa a tiempo.

* * *

Noelia se detuvo junto a un puesto de diarios y revistas que la resguardaba un tanto del frío viento matinal, dejó su viejo y astroso bolso en el piso y se quedó mirando el edificio que estaba del otro lado de la avenida San Juan. Sobre las paredes del frente, en relieve, una línea decía en grandes letras mayúsculas «MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL»; debajo, con caracteres más pequeños, «Centro de Ordenamiento Demográfico Nº 7». Al costado del edificio, una gran puerta cochera, cerrada.

Durante algunos minutos, se quedó mirando, inmóvil, el intenso tránsito de la avenida. Cada tanto, algunas personas, vestidas pobremente como Noelia, entraban en el edificio. Por fin, azotada por una ráfaga más fuerte del frío viento, se decidió. «Al menos, adentro estará más caliente», pensó. Tras vacilar un momento, resolvió abandonar su bolso; ya no lo necesitaría más. Abrió el alfiler de gancho que mantenía cerrado el bolso —el cierre de cremallera hacía mucho que no funcionaba— , sacó un folio de plástico lleno de papeles y dejó el bolso junto al puesto de diarios.

Atravesó la avenida y entró en el edificio. Un hombre uniformado, apenas entró Noelia, le señaló sin palabras un mostrador donde un cartel rezaba «Admisión». Allí se encaminó.

Esperó pacientemente que alguno de los empleados sentados a los escritorios fuese a atenderla; por fin, una mujer terminó de beber su café, se levantó y, sin ninguna clase de saludo, le preguntó si había traído todos los papeles. Noelia le dio el folio de plástico.

—Aquí tiene, señora…

La empleada examinó rápidamente el contenido del folio.

—¿Esto qué es? Mmm… Esto no hace falta; a ver… esto está bien. ¡Pero señora, falta justamente lo más importante, el certificado de SEM! —miró a Noelia severamente

—Mire, señora, usted me trae papeles que no hacen falta y justamente no tiene el más importante. Sin el certificado de SEM no puede cumplimentar el trámite.

—¡Pero si me dijeron que tenía todo completo!

—¿Quién le dijo eso, señora?

—No sé… El señor que me atendió en la calle Balcarce.

—¿Y el señor de la calle Balcarce no le entregó el certificado de SEM? Es una tarjeta de cartulina amarilla —preguntó la empleada, mirando de soslayo un par de personas que habían llegado a continuación de Noelia.

—¡Ah, sí! Aquí la tengo —Noelia buscó en el bolsillo interior de su campera y sacó una cartulina, que entregó a la empleada—. El señor me dijo que la cuidara bien, porque es el documento más importante.

—¡Acabáramos! —la empleada examinó el sello y la firma del documento y escribió un número y el nombre de Noelia en un teclado. Seguidamente, tomó un trapo húmedo, bastante sucio, y limpió la yema del pulgar de Noelia. Luego dijo:

—Apoye el pulgar derecho aquí.

—¿Dónde?

—¿No me entiende? En este cuadradito de vidrio que hay en la cajita que ve sobre el mostrador.

Noelia hizo lo que le mandaban, y la empleada, tras pulsar una tecla, continuó:

—Ahora, mire sin pestañear la camarita que hay sobre el mostrador… Donde ve la lucecita roja. Ya está. Ahora le imprimo la autorización. ¡Dios mío, cómo se está juntando la gente! —exclamó, mirando la fila que empezaba a formarse detrás de Noelia.

Mientras la empleada esperaba que se imprimiera la autorización, Noelia preguntó:

—¿Me van a dar un desayuno?

—Pregunte en la sala de espera —contestó la empleada, tomando la hoja recién impresa—. Fírmeme aquí y aquí, donde le puse las cruces. ¿Sabe firmar, verdad?

—Sí. ¡Oh, ésta es mi foto! Y la impresión digital es la mía, ¿verdad?

—Sí; ¿firma o no?

—Quería leer lo que dice… Es muy largo. Bueno, le firmo. Ya está.

La empleada sacó de debajo del mostrador una tarjeta amarilla de plástico con un hilo, que tenía el número impreso 74, escribió en la hoja impresa el mismo número con un marcador de trazo grueso y le entregó las dos cosas a Noelia.

—Cuélguese del cuello la tarjeta y no se la quite en ningún momento, hasta que se lo indiquen. La hoja impresa se la pedirán en la sala de espera. Listo, el trámite está completo. Vaya a la sala de espera.

—Le decía, porque esta mañana no desayuné… Bueno, anoche tampoco comí nada, y…

—¡El que sigue! —la empleada ni siquiera miró a Noelia.

Junto a una puerta rotulada como sala de espera, un empleado sentado a un pequeño escritorio tomó la autorización, le echó una mirada, se fijó en el número que Noelia se había colgado del cuello y recortó, con ayuda de una regla, la parte inferior del papel.

—No lo pierda. Puede pasar —dijo, apretando un botón.

La puerta se abrió. Noelia entró y se encontró en una vasta sala, fuertemente iluminada, provista de filas de sillas donde aguardaban varias decenas de personas.

Miró en derredor; a la derecha, tres sólidas puertas de acero inoxidable tenían pintados los números 1, 2 y 3; junto a cada puerta había una mesita con un cesto. A la izquierda de la sala, dos puertas con rótulos que decían «Ingreso restringido», y dos puertas con las figuritas de hombre y mujer. Nada más. Noelia buscaba el mágico cartel «Comedor», pero no lo vio por ninguna parte. Resignadamente, fue a sentarse en una de las sillas.

* * *

La licenciada Eugenia Di Fiore sacudió las migas que habían quedado sobre el escritorio y puso a un costado la taza de té vacía. Suspiró resignadamente; todavía no habían llegado los cilindros de gas, y la gente estaba acudiendo a montones, como sucedía siempre en los días fríos y ventosos como aquél. Dios sabía a qué hora terminaría la jornada. «Estoy agotada, y apenas es miércoles; en fin, esperemos que mañana el trabajo venga un poco más aliviado», pensó.

Controló su peinado con un espejito y se levantó justo cuando la secretaria anunciaba la llegada del diputado Aguirre. Tras los saludos iniciales, Eugenia comentó:

—¡Qué grande que estás, Victoria! Hacía como seis meses que no te veía. ¿Hoy no tuviste escuela?

—Hubo un problema con el agua, y dieron asueto todo el día, porque tenían que venir a repararlo. La hermana Asunción nos dijo que mañana ya estará arreglado —contestó Victoria.

—Íbamos al club de tenis y, como nos quedaba de paso, subimos a saludarte. Te recuerdo que esta tarde te espero con tu marido en el country, para ver juntos el partido mientras comemos el asado. ¿Cómo van tus cosas? —preguntó el licenciado Aguirre.

La licenciada se encogió de hombros.

—Ya lo ves… Siempre en este sitio deprimente.

—Bueno, Eugenia, hay que tener paciencia; si nos va bien en las próximas elecciones, aunque no entraras en la lista de candidatos, te conseguiremos un cargo mejor.

—¿Vos creés? Mirá, me habían prometido la embajada en Madrid y ya ves lo que me dieron; si valoran en algo mi contribución al partido, que me ofrezcan algo decente; te juro que tengo ganas de patear el tablero y largar todo —respondió irritada la licenciada. Luego, serenándose, se dirigió a la jovencita, que asistía en silencio a la conversación de los mayores.

—¡Qué seria que estás, Victoria! ¿Algún problema?

—El lugar la impresionó. Quiso venir para conocerlo, y luego insistió en entrar pasando por la sala de espera, para ver mejor el sitio —explicó el diputado.

—Ah, claro —la licenciada sonrió—. Seguro que te sentiste mal por el olor; los SEM generalmente no tienen posibilidad de asearse regularmente.

—No, tía; me impresionó ver toda esa gente condenada.

—Ah… Sí, al principio impresiona.

Victoria se enardeció un poco.

—¿Decís «al principio», tía? ¿Es que uno puede acostumbrarse a eso? Me horroriza que para vos sea una rutina de trabajo.

—Por favor, Victoria, respetá a tu tía —dijo, algo amoscado, el diputado Aguirre.

—Esperá, Andrés, dejemos que Victoria exprese sus ideas con la vehemencia con que las siente; está en su derecho —dirigiéndose a la jovencita, prosiguió—: Estoy de acuerdo contigo en que lo que está ocurriendo es indeseable; ahora bien, para opinar inteligentemente sobre esto, es necesario saber cómo se ha llegado a la situación actual; yo te lo puedo explicar en pocos minutos. ¿Te interesa oír esa explicación?

Victoria asintió.

—Muy bien; hace ya unos cuantos años, décadas en realidad, hubo ciertos cambios en… bueno, en la economía, en el adelanto tecnológico, y en otros aspectos, y la consecuencia inmediata fue que cada vez era menos necesaria la gente para trabajar; además, los horarios de trabajo se prolongaron, de modo que donde antes había diez personas trabajando luego no fueron necesarias más que seis o siete. Es decir que las empresas podían funcionar con muy pocos empleados, lo que significa que empezó sobrar gente.

—¿A quién le sobraba?

—Pues… Es un poco difícil de explicar con pocas palabras un fenómeno bastante complejo, Victoria; lo cierto es que cada vez empezó a haber más gente pobre; y, por más que se hicieran esfuerzos para ayudar a esa gente, el número de indigentes crecía sin parar.

—¿De verdad se hicieron esfuerzos para ayudar a esa gente?

—Sí Victoria; se le dieron subsidios, se distribuyeron cajas con comida… Se hicieron muchas cosas.

—Tía, tal vez el esfuerzo que habría que haber hecho y no se hizo fue que hubiese menos egoísmo para repartir la riqueza. Quiero decir, que si los ricos hubiesen sido menos ricos los pobres serían menos pobres.

El diputado frunció el ceño.

—¡Victoria! ¿Otra vez con esas ideas? Últimamente no me gustan algunas cosas que decís.

La licenciada sonrió y, presentando la palma de su mano al diputado, como si quisiera contenerlo, respondió:

—Tranquilo, Andrés. Me alegro mucho de que Victoria opine de ese modo; ¿acaso no pensábamos nosotros así a su edad? —dirigiéndose nuevamente a la muchacha, continuó.

—Como te estaba diciendo, pese a todas las buenas intenciones, el número de indigentes crecía incesantemente; las aceras estaban cubiertas de gentes que dormían en la calle, los menesterosos mendigaban a cada paso… Además, la pobreza no solamente aumentaba en cantidad; también se iba modificando cualitativamente.

— ¿Cualitativamente? ¿Cómo se entiende eso, tía?

—En otros tiempos, había… No sé cómo llamarlo, una resignación, una adaptación de los pobres a su forma de vida. Pero ahora habían aparecido tendencias alarmantes. Por empezar, el alcohol; uno caminaba por la calle y cada diez o doce pasos se encontraba con varios indigentes bebiendo y molestando a los transeúntes.

—Pero tía, ¿en la calle no se veían también carteles de publicidad de bebidas alcohólicas?

—Puede ser… Lo cierto es que el alcohol y las drogas, que también se difundieron extraordinariamente, contribuyeron a crear un estado de insoportable violencia social. La gente tenía miedo de salir a la calle; los que dejaban sus casas por una hora, al volver las encontraban ocupadas por intrusos; una persona podía ser asesinada por alguien que la mataba para robarle las zapatillas. Era una atmósfera de terror.

—¿Tan terrible era, tía?

—Sí, Victoria. Hasta que llegó un momento en que los indigentes comprendieron que el mundo ya no les deparaba ninguna esperanza; para decirlo en una palabra, que estaban de sobra en la sociedad, que eran excedentes de la economía; entonces empezaron a suicidarse. Al principio, era una muerte cada tanto; pero pronto los suicidios se hicieron más y más frecuentes; era una epidemia.

—¡Qué horror que se haya llegado a eso, tía!

—Fue un horror, por cierto. Había quienes predecían el fin de la civilización, pues la vida normal parecía haber terminado. Por ejemplo, los trenes y el metro prácticamente no funcionaban, pues los desesperados continuamente se arrojaban bajo sus ruedas. Otros se echaban al paso de los autos, y luego sus deudos hacían juicio a los conductores. Por todas partes uno se encontraba con cadáveres.

La licenciada hizo una pausa, miró por unos segundos la cara muy seria de Victoria, y prosiguió.

—El mismo cuadro podía verse en casi todos los países. El pesimismo se reflejaba en la economía; las inversiones disminuían, las bolsas bajaban. Por fin, se admitió que había un porcentaje de la sociedad para la que no había esperanza. Muchos jamás saldrían de la indigencia, y su destino, por desgracia, era la muerte por hambre, por enfermedades de la miseria o por el suicidio. Se los clasificó como «social y económicamente muertos», o por el acrónimo SEM.

—Tía, pero seguramente podría haberse intentado mejorar las cosas.

—Tal vez… Hubo muchas discusiones, pero finalmente, como en otros países, se decidió que, si no era posible evitar la epidemia de suicidios, por lo menos se podía manejar el problema de una manera ordenada. Entonces se habilitaron los «centros de ordenamiento demográfico», como éste, donde los SEM que ya habían perdido toda esperanza, después de un desayuno, un almuerzo o una cena —muchas veces el único alimento limpio y completo que comían desde hacía mucho—, pasaban a una cámara de gas para… para poner fin a sus padecimientos.

—¿Y la gente aceptó esa… solución final?

—Victoria, no emplees esa frase irónica. No era la solución final de los nazis; nadie iba por la fuerza. Únicamente se admitía en los centros, y así se sigue haciendo, a quienes se había certificado que podían ser considerados social y económicamente muertos, SEM; y los indigentes no sólo aceptaron esa solución, sino que empezaron a acudir en masa a los centros. Vos misma lo pudiste comprobar cuando pasaste por la sala de espera.

La licenciada hizo otra pausa y se quedó mirando a Victoria, que seguía silenciosa y muy seria. Luego prosiguió.

—No creas que esta situación es definitiva. Estamos en un período de transición, que desafortunadamente no podemos saltear; pero somos muchos los que nos preocupamos por el pueblo; tu padre, por ejemplo, trabaja continuamente para mejorar las condiciones de vida de la gente, y cuando la situación económica sea más favorable, seguramente todos podrán gozar de una vida digna.

—Eso mismo dijo papá por televisión cuando juró como diputado hace dos años —contestó Victoria.

* * *

En la ya atestada sala de espera se produjo una pequeña conmoción cuando aparecieron cuatro chicas uniformadas que empujaban unos carritos.

—¡El desayuno! —exclamaban alborozados los indigentes. Noelia, como los demás, entregó el papel que le habían recomendado conservar, y a cambio una de las chicas le entregó una bandejita con el desayuno. Tras regresar rápidamente a su silla, pues había más presentes que asientos y mucha gente ya había comenzado a sentarse en el piso, Noelia examinó su bandejita: dos medialunas, un cuchillito y una cucharita de plástico, un pote diminuto con mermelada y un vaso térmico con té; además, un sobrecito con azúcar y otro con leche en polvo. Muy contenta, se dispuso a disfrutar de su desayuno.

—¡Es mermelada de naranja! —dijo gozosamente la anciana que estaba sentada junto a Noelia—. Tiene un gustito un poco amargo, pero es muy rica. Una vez la probé, en casa de una tía.

Tras mezclar la leche en polvo y el azúcar con el té, Noelia untó con mermelada una medialuna y empezó a comerla lentamente, disfrutando cada bocado.

—¡Llegaron los cilindros! —exclamó uno de los guardias. Por una vidriera que daba a la calle, pudo verse un camión del cual unos hombres iban bajando unos cilindros parecidos a los que contienen oxígeno, los colocaban en un carrito y entraban por la puerta cochera, ahora abierta.

—Lástima que me dieron azúcar… La dotora me dijo hace mucho, en el hospital, que no puedo comer azúcar, por la diabeti. Ya no veo del ojo izquierdo y me tengo que cuidar.

Tras una pausa para beber un trago de té, la anciana continuó:

—Aunque, a esta altura, ¿pa’qué me voy a priocupar en cuidarme?

Noelia, totalmente concentrada en la medialuna que comía, no respondió. Por fin, bebió el último sorbo de té con leche y fue a echar la bandejita a un recipiente de residuos. Todos habían terminado de desayunar. El asiento de Noelia lo habían ocupado, pero, tras la colación, se sentía con ánimo de dar una vuelta por la sala.

Advirtió la presencia de una señora de aspecto distinguido, acompañada por dos hombres uniformados.

—Ya terminaron todos de desayunar, ¿verdad, Peralta? —la señora distinguida se dirigió a uno de los hombres uniformados.

—Así es, licenciada.

—Perfectamente. Los cilindros de gas ya están conectados, de modo que podemos empezar —siguió la señora distinguida, mirando su reloj.

El otro uniformado se alejó rápidamente. Peralta hizo una señal y todo el personal de seguridad cambió su actitud distendida y se acercó a su jefe.

Un par de minutos después, tras un «din-don», se oyó por los parlantes la voz de una mujer:

—Atención, por favor. Las personas que tienen las tarjetas amarillas del 1 al 50 inclusive pueden entrar por la puerta 1. Depositen las tarjetas en el cesto que está junto a la puerta. Muchas gracias.

Todos se pusieron en movimiento. Algunos corrían hacia la puerta 1, que ahora estaba abierta, y se agolpaban en la entrada.

—No se atropellen… Hay sitio para todos en la cámara —recomendó Peralta.

Muchos, en cambio, se mostraban reticentes, y los guardias tenían que insistir para que entraran. Por fin, ingresó el último y Peralta cerró la puerta.

Nuevamente se oyó el «din-don» y luego la voz del parlante.

—Atención, por favor. Las personas que tienen las tarjetas del 51 al 100 pueden entrar por la puerta 2. Dejen la tarjeta en el cesto que está junto a la puerta. Muchas gracias.

Como Noelia tenía la tarjeta 74, se acercó a la puerta. Dejó que entraran todos y luego los siguió… Pero al llegar a la puerta, se detuvo. Recordó los pocos, muy pocos, días felices que había vivido, y pensó que muchas veces había anhelado poder disfrutar de más días dichosos; pero ahora todo se acababa.

—Vamos, señora, que estamos con mucho atraso —la urgió uno de los guardias.

Noelia lo miró, luego miró dentro de la cámara. Era una habitación bastante grande, con paredes cubiertas de azulejos blancos hasta un techo muy bajo, donde ya estaban esperando los condenados.

El guardia, con un gesto de fastidio, fue a tomarla por los brazos, pero la señora distinguida lo detuvo con un ademán, se acercó a Noelia y, poniéndole la mano sobre el hombro, la acompañó hasta la entrada de la cámara. Sonriendo amablemente, le dijo:

—Entre sin temor, señora. Es sólo un momento.

Noelia echó su tarjeta con el número en el cesto y entró en la cámara. Peralta cerró la puerta.

* * *

El chofer hizo sonar repetidamente la bocina del camión. Con enojo, exclamó:

—¡Qué porquería de tránsito! A este paso, no llegaremos nunca.

Por fin, los vehículos se empezaron a mover, aunque muy despacio. Peralta le ofreció un cigarrillo al chofer.

—Tengamos paciencia. A esta hora el tránsito siempre se pone imposible.

—Desde luego; con el atraso que hubo hoy, salimos a la hora pico; y con lo que me falta para llegar al crematorio, esperar que descarguen el camión y llevarlo a guardar, tengo para tres horas, por lo menos.

Peralta miró su reloj.

—El partido empieza en una hora. Lástima; tendrás que escucharlo por la radio del camión… Ah, ¿viste lo del africano?

—¿Qué africano?

—El arquero de la selección inglesa, que no me acuerdo cómo se llama… Parece que anda enfermo, así que tendrán que reemplazarlo.

—¿De verdad? Por fin una buena noticia. Así nuestro seleccionado tiene más probabilidades. Bueno, Peralta, ya llegamos. ¿Te dejo antes o después del puente?

—Justo pasando el puente.

Peralta se bajó del camión, se despidió del chofer y se encaminó hacia su casa. Al pasar frente a una pizzería, se detuvo y pensó:

«Compraré una pizza grande y le diré a Graciela que esta noche no cocine. Después de ver el partido en la televisión, me iré directamente a la cama; estoy agotado, y apenas es miércoles; en fin, esperemos que mañana el trabajo venga un poco más aliviado».

![]()

Juan Planas es un autor argentino.

@ Contactar con el autor: sanalpar [at] yahoo.com.ar

👁 Otros textos de este autor (en Margen Cero):

El pilar de la sociedad · El platero de Éfeso

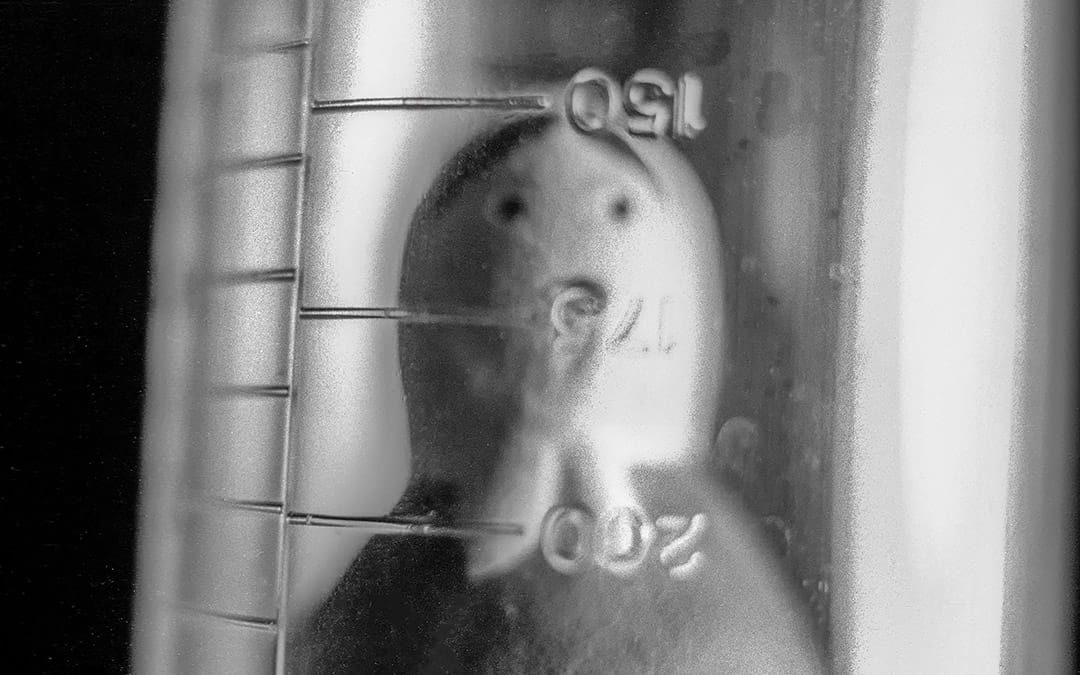

![]() Ilustración relato: Fotografía por Pedro M. Martínez ©

Ilustración relato: Fotografía por Pedro M. Martínez ©

Revista Almiar – n.º 64 / mayo-junio de 2012 – MARGEN CERO™

Comentarios recientes